ハンティングライフルの銃身。ステンレスの銃身の外側をアイソグリッド的に削って、その上にチタンのスリーブを被せる。振動減衰性が良くて軽い、というのがウリ。

バレルとスリーブはたぶん接合してなくて、せいぜい片端でねじ込む程度の固定だと思う。減衰性はどうなんだろう? 振動しそうだけど。グリッドの上からCFRPを直巻きしたほうが良さそうだが。

しかし、こんなに細長い棒の側面を切削するのかぁ。適当な範囲に分割して治具で掴んで削ってるんだろうけど。なかなか加工コストが高そう。精度が必要な加工ではないからあまり気にしなくてもいいのかもしれないけど。

銃身に穴を開けて周りにスリーブを付けるタイプのサプレッサー。16"とか法的に必要な長さの銃身にサプをつけてもそれより長くならないのが利点。

普通のサプは前方に向かって進むガスを捕まえて押し戻すようなメカニズムだからバッフルが後ろ向きの円錐になっているのは理解できるけど、このタイプの銃身の側面から吹き出すようなガスに対しても円錐型のバッフルって効果があるんだろうか? 内面と外面の熱交換器として表面積を最大化させるような方向で頑張ったほうが効果がありそうな気がするけど。

カシオ、バービーの世界観を表現したG-SHOCK「GMA-S110BE」 | マイナビニュース

レンがつけてそうな見た目だな。レンって腕時計つけてなかったっけ? ぱっと見た感じだとつけてないっぽいな。細かい装備品が多いと作画コストが高くなるからな。SJだとスキャン端末で時間を確認してるっぽいし。現代っ子め。

「重力波の研究者」(実験機器の開発とかやってた人)が書いた本で、「宇宙に打上げられるロケットが脱出速度(11km/s)を超えていることは言うまでもない」みたいな話が出てきて、うーん、って感じ。重力波は(今のところは)地上の実験がメインだから、宇宙開発分野の知識は求められてないとはいえ、せめて断定的に書くならちゃんとしたことを書いてほしいなぁ。

著者は東大で修論を書くときにISASにいたらしい。ISASの人でも皆が宇宙技術について詳しい訳では無い、という話。まあ、二足のわらじでISASに在籍している学生くらいだとロケットとか衛星に興味のない人もいるか。と思ったら、著者は後にDECIGOの提案メンバーの一人らしくて、うーん。。。DECIGOを脱出速度で放り投げたら太陽系の彼方に飛んでいっちまうぜ……

「宇宙に打上げられるロケット」というのは結構曖昧な表現で、例えばカーマンライン(e.g. 80km)を超えるサブオービタルへの打上げでも、「宇宙に打上げた」という表現ができる。重力だけを考えた場合(空気抵抗を無視した場合)、地表から真上に1.25km/sで射出すると80kmを超えた高さまで上昇する。

相対論が出てくる本を読んでるとたいてい「測位衛星に必須の理論」みたいな話が出てくるけど、それ以上の説明が全く見当たらないんだよなー。相対性理論が考案されていない世界では測位衛星は作れないんだろうか? そんなことはなさそうな気がするけど。相対論が無くても、高安定のクロックを打上げてみて、時計がずれるのが実測されたら、それを高度/速度でフィッティングして補正項を作ることはできそうな気がする。宇宙に持ち出した時計がズレたら温度とか磁場とか色々影響がありそうだけど、相関値が低い項を除外して、最終的に残るのが高度と速度で、その段階になって初めて相対性理論が提案されるとしても、その前にすでに影響を打ち消して測位衛星としてのサービスを行うことはできるはず。

そもそも、例えばGPSのクロックがズレたとして、どんな問題があるんだろう? 「GPSの時刻が1マイクロ秒ずれると300mの誤差になる」とはいえ、その伝搬時間を計測するための基準時刻だってGPS衛星から受信するわけだから、すべての衛星が同じズレ(同じ軌道高度・速度)であれば、相対論はキャンセルされるはず。実際のところはすべての衛星の相対論効果が同じではないから色々と誤差が出てくるだろうけど。

小さいハーフミラーを買いたいんだけど、数年前にamazonで2千円台前半で売ってた大きさが、最近は5千円台前半になってて、結構値上がりしてる。あと、amazonで取り扱いが終わってるので、別の通販サイトに登録して買わなきゃいけないのがめんどい(一応モノタロウでも大きさを指定して注文はできる)。

マジックミラーとして売っている製品、蒸着面の反射率が52%、非膜面の反射率が48%だから、ガラスの往復で4%が吸収されるらしい。透過率は8%とのこと。表面に照射した場合、52%が反射して、8%が透過して、2%がガラスで吸収されるから、残りの38%が蒸着面に吸収されるのかな? マジックミラーって結構吸収率高いんだな。

***

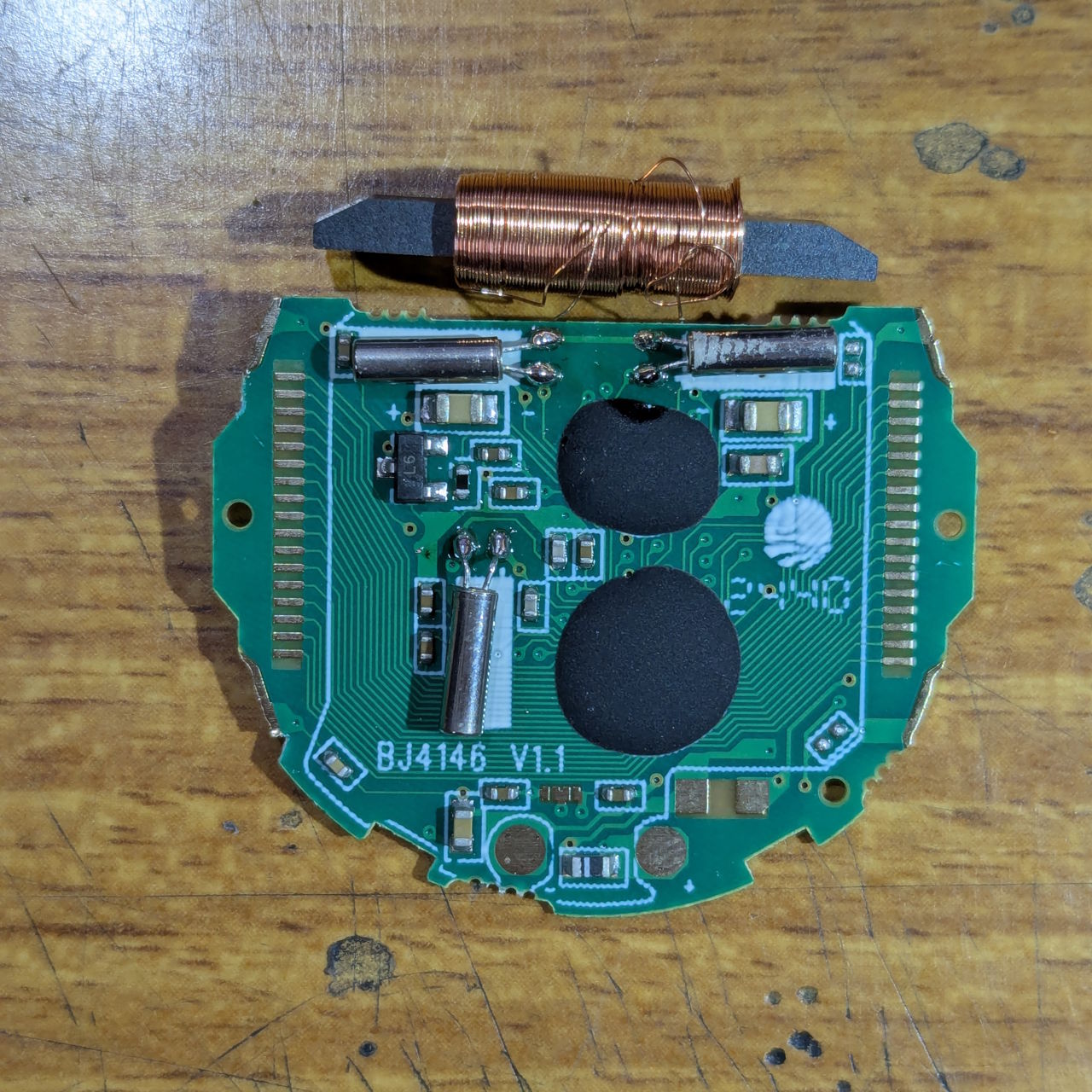

amazonで3千円台前半で売ってるソーラー電波腕時計の中身

裏面のパネルを剥がすとメインのモジュールが入ってて、表示面に太陽電池セルが入っている。電池はコイン電池で、充電機能は無し(ソーラー電卓と同じ)。電池交換はモジュールを分解せずに可能。

モジュールを分解するとこんな感じ。裏面にはテストポイントが大量にある。水晶の調整とかで使うのかな。インダクタが2個乗ってるけど、片方はELバックライト駆動用だと思う。もう1個はなんだろう?

表側。Xtalが3個、COBが2個、TrやCR類。Xtalは下が32.768kHz、上は40kHzと60kHzだと思う。上のCOBがJJYデコーダで、下のCOBが時計かな。ワンチップでJJY受信機と時計が作れるわけではないんだな。JJYはRF(アナログ)、ロジックはデジタルだからプロセスが違う、みたいなことなのかな? あるいは、JJYは同じ機能でとにかく大量に売れるから別で作ってるってことなんだろうか。

コイルがめちゃくちゃ小さい。自室では全く受信できない。カシオの掛け時計はちゃんと電波を受信しているので、やはりコイルの大きさの問題なんだろう。田舎の野外なら数分で補正できる。受信を開始したら最初にAGCセトリング待ちで数秒必要で、その後1分間のフレーム一つを受信し終わったら、マーカーを見つけた時点で時刻を設定して受信完了、という感じ。タイミングが良ければ80秒位で受信できるかな。ただ、NTP(NICT JST Clockとか)に比べて少し(0.5秒程度)遅い。

表示は月日と曜日(ドットマトリクスの漢字)、大きな時分と小さな秒がメイン。時の左側にはAM/PMのセグメントがあって、24時間表示だとスカスカな印象になる。その他の機能としてはストップウォッチ、カウントダウン、デュアルタイム、等、デジタル時計としては一通りの機能が入っている。中途半端な明るさだとバックライトが見づらいけど、明るい場所ならコントラストは十分だし、暗い場所ならバックライトも問題はない。

軽く使った感じだと寒い場所で結露することもないし。耐久性は不明だけど、10BARの生活防水だし、安物だし、あまり気にしてもね。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/micromechatronics/62/219/62_39/_pdf

主にJJYを受信する腕時計の解説記事。

電波の受信方式。水晶フィルタ経由でストレート受信(包絡線検波)する方式は、周波数ごとに水晶フィルタが必要になる欠点がある。スーパーヘテロダイン方式であればVCOの制御だけでマルチバンド化が可能。VCOの基準クロックは32.768kHzを使う。結局IF用のフィルタは必要だから、時計用とIF用で水晶が2個必要なわけで、回路の複雑化とか考えるとあまり利点はなさそう。ググってもスーパーヘテロダイン方式のJJY長波受信機はほとんど出てこないし、直接水晶に突っ込む方式が主流っぽいのかな。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/micromechatronics/49/193/49_KJ00003979055/_pdf

JJYをダイレクトサンプリングして直交検波する提案。オールデジタルADC(TAD; Time Analog to Digital converter)を使ってJJYをサンプリングする。プリアンプを除けばCMOSデジタル回路で作れるから、時計回路とワンチップ化できるし、外部部品も不要。ADCのダイナミックレンジが広いのでAGCも不要。直交検波なのでサンプリングクロック由来の誤差も位相回転として検出できる。

TADはインバータを重ねてパルスを回す。インバータの遅延は電圧で決まるから、電圧→周波数変換ができる。パルス数を数えれば電圧を計測できる。アナデジ変換ができる。

ロジックにJJY受信機能を追加すると、ロジックを変えるたびにJJY受信機も変えることになる(少なくともJJY分のフォトマスクを作る必要がある)から、コスト的にちょっと不利になりそう。別のダイに乗っていればJJY受信機は掛け時計・置き時計や腕時計などすべてで共通して長く使えるから、とにかく大量に生産できる。実装面積とか実装コストが増える欠点はあるけれども、トータルでは安くなるんじゃないかな。

複素数の絶対値の計算の近似式。ベクトルの絶対値はsqrt(x*x+y*y)で得られるけど、積や二乗根が入るので演算負荷が高い。|x|+|y|+max(|x|,|y|)で計算すれば、絶対値の計算が2回と条件分岐が1回と和が3回なので、計算が早い。

最近のCPUだと二乗根はハードウェアで積んであったり、積和の速度が同じだったり、条件分岐させるとパイプラインハザードを起こしたりで、近似式ではなくsqrtで計算したほうが早そうな気もするけど、ハードウェア(専用回路)で実装するなら加算回路だけで作れる近似のほうが早そう。絶対値の回路はそれなりにコスト高そうな雰囲気がありそうだけど、まあ、平方根とか積むよりはマシか。

適当な乱数で計算

左のグラフは横軸sqrt、縦軸近似式。右のグラフは横軸が角度(atan2(y,x))、縦軸が近似式/sqrt。角度依存の誤差があるけど、だいたい2.18倍くらいのスケールで計算できている。包絡線検波の後に適当な閾値で2値化するような用途の場合、多少の振幅の計算誤差は無視できるから、これでも問題なさそう。

標準電波の情報を利用するため、夏時間(サマータイム)や閏秒によるずれも自動的に修正される。ただしこれは時刻のずれを後から修正するというだけであり、夏時間の切り替え直後は(そのタイミングで受信しない限り)時刻はずれたままになる。閏秒という制度についても、それに対応している(○時59分60秒といった表示を行える)訳でもない。

JJYではうるう秒の実施予定の放送を行っているから、対応している時計なら表示できるはずだが。というか○時ってなんぞ。8時じゃないの?

JJYは夏時間は対応していないけど、そもそも日本では夏時間が採用されていないから規定されていないだけで。規定されていないから採用できないという可能性もあるけど。一応、予備ビットを使用して6日以内に時刻を動かすことを通知する方法が提案されているから、対応している時計であれば、予め通知されているときは毎正時に受信を行って素早く(最短19秒または40秒程度で)適用するという挙動は作れる。常識的に考えれば時刻の移動はほとんどの人が寝静まった時間帯に行われるはずだから、数分程度の遅れは許容できるはず。動かす長さや方向は任意に設定できるから、20分や2時間の夏時間や、あるいは冬に時間を遅らせるとかも設定できる。ただ、電波時計がクロックソースとしてある程度普及している現状を考えると、下手に夏時間とか冬時間を放送すると、それにぶら下がったシステムがどうなるかという怖さはあるんだよな。さすがに高信頼性が求められる商取引等(金融機関とか)でJJYに依存しているということは無いだろうけど、だからといって影響がないとは言い切れない。そういうのもあって夏時間の導入に及び腰なんだろう。

JJYでは年は下2桁を送っているけど、1900年代と2000年代の曖昧さって問題になったことはないのかな? 40kHzが1997年放送開始、60kHzが2001年から、だから、少なくとも60kHz専用については問題なさそう。40kHz型の時計も発売開始から長くて3年で問題が起きそうな気配はあるわけだから、元々ちゃんと想定していたのかな。そもそも年が問題になるのは閏年の計算だけど、1997年から2000年の間には閏年は入らないから、例えば98を2098年として処理しても問題ないのかな(曜日は曜日で送られるから、自分で計算する必要はない)。

JJYでは年2桁と通日の他に曜日も放送しているから、計算リソースに余裕があるなら年日から計算した曜日と受信した曜日を比較することで、上位桁の曖昧さは解決できるはず。この機能を内蔵しておけば、例えば2000年代と2100年代とか、2100年代と2200年代の曖昧さも解決できるはずだから、当面の間はプロトコルの変更は必要なさそう?

100年毎に1月1日の曜日を調べてみると、例えば2000年が土曜日、2100年が金曜日、2200年が水曜日、2300年が月曜日、2400年が土曜日、2500年が金曜日、というように、400年で土月金水を循環する(閏年で一番大きな数字が400年だから、400年で1周するなら閏年の影響は受けない)。つまり、年の下2桁と曜日の組み合わせは400年で1巡するから、例えば2000年代と2400年代を区別することができない。JJYを受信する電波時計で、数百年間使うことを想定している場合は、要注意かも。設計寿命が200年程度であれば、曖昧さは解決できる。

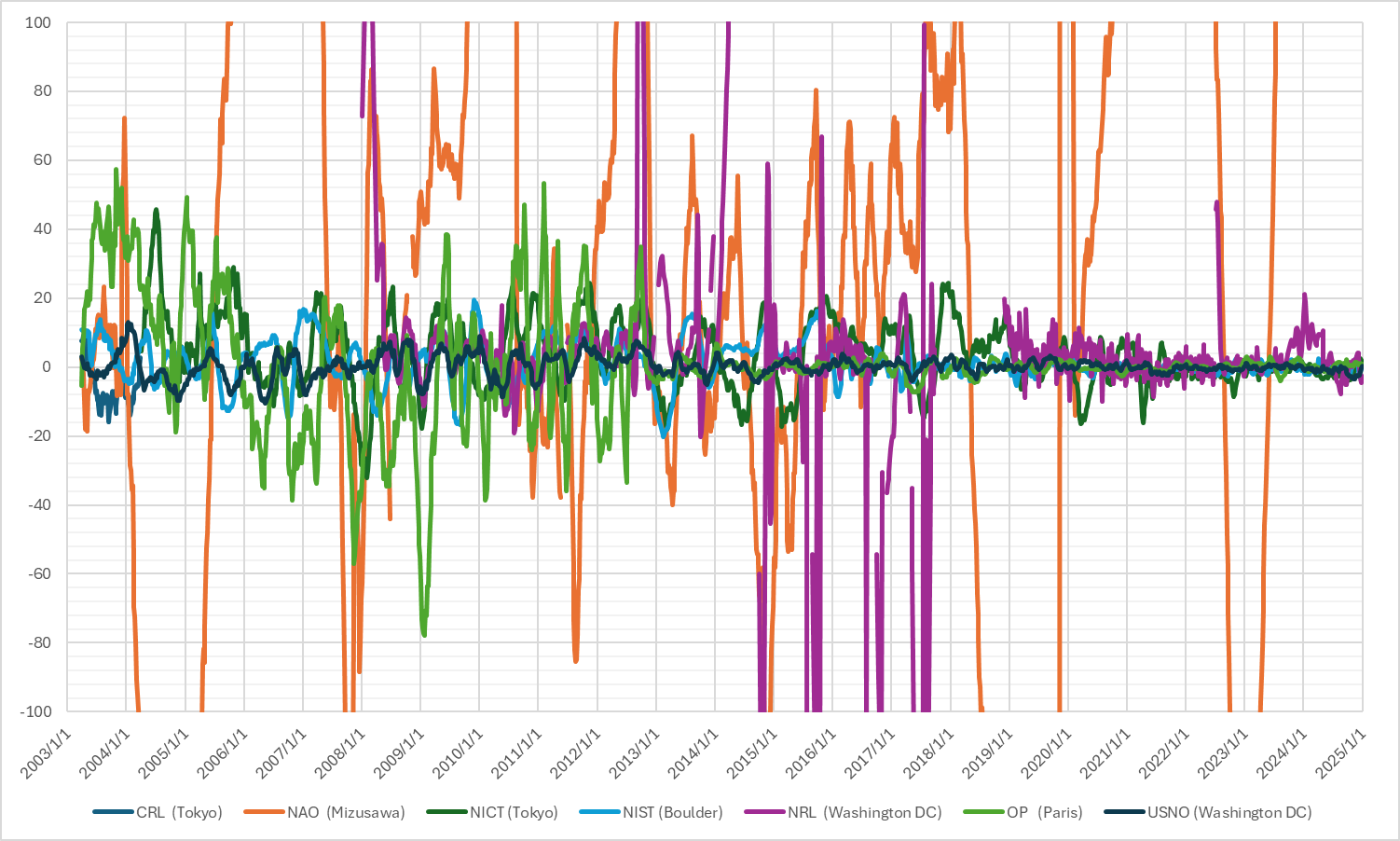

BIPM Circular-Tのグラフ。ファイルフォーマットの関係で2003年頃から。

すべての機関だと数が多すぎるので、CRL, NAOJ, NICT, NIST, NRL, OP, USNOを表示(CRLは2004年度からNICTに変わった)。

この中ではNAOJの誤差が極端に大きくて、特に2018年以降はかなり誤差が大きい。ここ2年は時刻差の修正も行っていなくて、あと数ヶ月もすれば2マイクロ秒くらいの誤差になる。VERAとかどうやって運用してるんだろう? 誤差が既知なら相関処理で除ける、って運用なのかしら。あるいは、他のVERA局と同様に、VERAで専用のクロック(HM+GPSとか)を持っているから、NAOJ水沢クロックは観測には使われておらず放置している、ということなのかな。水沢って結構最近まで中央標準時の生成を行っていたはずなんだけど、昔からかなり安定度が悪い。CRL/NICTに比べてほぼ桁違いに精度が悪い。本当にこれが日本の標準時に使われていたの?

アメリカはNISTが国家の時刻を作っているはずだけど、他にもNRL(海軍研究所)やUSNO(海軍天文台)など、色々時計がある。アメリカ海軍だけで2個もクロックがある。NRLはちょこちょこ誤差が出てる(GPSに使っているのはUSNOの方)。

縦軸を変更。USNOは昔から安定性がかなり高い。さすが。

OP(パリ天文台)は2013年頃から安定度が高くなっている。BIPMのお膝元だけある。

NICTは2022年頃から安定性が高くなってきた(NICTは2021年からSr光格子時計をUTCの生成に併用するようになった)。

すべての局を表示するとこんな感じ。数十マイクロ秒程度のズレがある機関もある。

縦軸を10usに拡大。結構な数のクロックが発散していて、適当な範囲(数us程度)でゼロに戻すような運用を行っている。セシウムクロックを導入はしたけど、調整は行っていない、みたいな運用。

BIPMの都市名はほとんど一意に決定できるけど、組織名を調べるのが結構大変。BIPMの略称は最大4文字制限があるらしくて、例えば略称が5文字の組織は4文字で表示されるから、ググってもヒットしない。

***

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jacc/67/0/67_1257/_pdf/-char/ja

チップスケール原子時計(CSAC)が普及した場合、スマホ等に搭載されて大量に運用されることが想定される。CSACは時刻標準のための原子時計に比べて精度は劣るが、数が多いので、全体を統計的に処理すれば高い精度を有する。ただし発散するので、UTCに引き込む必要がある。そのためのアルゴリズムの提案。

複数のスマホ等に乗ったCSACでアンサンブルを作る場合、すれちがい通信みたいな感じで、それぞれに独立して持っている時計を低い頻度で比較していくような感じになると思うんだけど、相手の精度が未知のはずだから、比較するのも大変そう。それでどれくらいの精度が出るんだろうか。GPSの時刻信号は精度が悪くて使えない、ということは、1nsオーダーを想定しているんだろうけど。スマホに1nsオーダーの時計が乗っていたとして、それを何に使えるかって話もあるし。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ipntj/2/2/2_2_13/_pdf

GPSの週数ロールオーバーの曖昧さを解決する方法の提案。あんまり実用的な感じはしないけど。何に使うことを想定していたんだろう?

GPSのWコード、1週間後とか1ヶ月後とか、一定期間後に過去のシーケンス列のバイナリファイルを一般に配布する、みたいな措置があったら面白そうだなー、という空想。帯域幅20MspsとかのIQファイルを記録しておいて、後処理で高い精度で測位できる。測量とか測地で便利そう。リアルタイムの高精度測位はできないから、安全保障分野の脅威は少ない。大量のコードを公開すると生成アルゴリズムが解析されるみたいな可能性はありそうだけど、とはいえ軍の研究所とかが本気で解析すればWコードは簡単に抜けるだろうしなぁ。

結局はアメリカの国益になるかどうかという問題なんだろうけど、アメリカ本土でGPSを使った非リアルタイムの精密測位が重要になる分野ってあるんだろうか。日本だと活火山のモニタリングとかプレート運動の計測とか、精密測位ができれば嬉しい分野は色々あるだろうけど。アメリカも太平洋プレートと北アメリカプレートの境がある西海岸に活火山が多いから、GPSを使ったモニタリングとかは需要はありそうな気がするけど。

日本の防災分野で使いたいだけなら、QZSSで10.23Mcpsのコードを放送すればいいんだけど、そういう計画ってないんだろうか。L1/2/5のマルチバンドで10.23Mcpsとか20.46Mcpsとかの電波を出したら色々便利そうだけど。QZSSはSLASとかCLASで頑張ってるからな。政治面とかで色々面倒そうな高帯域幅の電波は当面は出さなそう。

Wコードのリアルタイム解析ってできるんだろうか? できなくはなさそうな気がする。Wコードはせいぜい1kbps未満のデータ量だから、リアルタイムに解析したWコードを適当な無線通信で放送するような機材は作れそうな気がする。たぶん受信アンテナにそれなりの大きさが必要だから運用性は悪そうだけど、とはいえアメリカの敵対国が前線でWコードをリアルタイムに解析してそれを放送して、自国の兵器の誘導に使う、みたいなことはできそう。解析や通信に数秒程度のタイムラグが発生するとはいえ、そういうプラットフォームはINSくらい積んでるだろうし。まあ、そういう物が必要そうな国は例えばロシアとか中国とか、一応自国で衛星測位システムを持っているから、わざわざWコードを抜いて使うみたいな需要はなさそうだけど。北朝鮮みたいに独自の測位システムは持ってないけど長射程兵器(BM/CM)は持っている、みたいな国は、こういう技術は興味がありそう。

0 件のコメント:

コメントを投稿