***

部室、レーダー関係が豊富だな。いや、棚2段分くらいだろうけど。

***

「『バトルシップ』は私のお気に入りの映画です(ハリウッドだけどね)」

How Real Is It?シリーズは好きなのだけど、ある短いシーンだけを取り上げているのが良いところであり、物足りないところでもある。

ライブドア等がYouTubeでやってるゲームさんぽシリーズはゲーム1本を深堀りしていて面白いけど、今度は解説者の人数を増やしてほしくなってくる(1人の専門家では1つの分野しか解説できない)。結局、How Realシリーズのように、短いシーンを拾ってきてそのシーンの専門家に解説してもらう、みたいな形に落ち着いてしまうんだろうな。逆に、ライブドアのCyberpunkシリーズみたいに、1作品を徹底して散歩しまくる、みたいなのも面白いけど。ただ、それをやるためには作品側にも徹底した作り込み(あらゆる分野から見て破綻しないこと)が求められるから大変なんだろうな。

***

マシニングセンタのクーラントにCO2を使うコンセプト

吹付けだけじゃなく、TSCでも流せるらしい。最近のマシニングセンタだと難削材向けにTSCも7MPa(1000psi)くらいまで対応してるから、あまり暑くない場所なら液化炭酸ガス程度の圧力は問題ないのかも。スピンドルがあんまり冷えるのは良くなさそうな気はするが、重切削やってるならスピンドルも発熱するし大丈夫だろ?ってことだろうか。

温度差で寸法精度狂うんでは、みたいなコメントもあるが、荒削りだけ使うにしてもゴリゴリ削れるのは便利そう。機械側の対応とか考えるとトータルではコスト高くなりそうだけど。あと最近のカーボンニュートラルとかに関連するのが面倒そうだな。回収ガスを使えば名目上は排出量はゼロとはいえ。

液化炭酸ガスでなく、液体窒素をスピンドルに流す「狂気の沙汰」みたいなやつもある

驚くことなかれ、オークマ・アメリカの公式チャンネルである。

***

「ウチのシステムを使えば溶接ロボットのティーチングも簡単にできるよ」

フォースセンサついたCobotのシステムが便利ってのが大きそうだが。それにしても新しい作業を1分で教えられるんだから、「ロボットを使うと多品種少量生産に対応できないから機械化はやらない」とか言ってる工場とかに見せてやりたいな。まぁ、そういうこと言う経営層は何見せられても人間を使い続けるんだろうけど。

***

中央にセンタドリルを装着できるフェイスミルとかあったら便利そうだ。フェイスミルの中心にER16ホルダがついているような感じになるのかな。ターニングセンタにバーフィーダーを組み合わせてテールストック使うときとかに良さそう。タレット切り替えの時間が短くなるし、タレット1箇所開けれるし。なんてことを考える人はごまんといるだろうから、そういう製品が普及していないのはどっかに特許とか取られてたりするんだろうか?

***

PISCOの評価キット

いいなー。ぼくも組み立てキットで遊びたい!(違

持ち手部分にマイクロスイッチ型のメカニカルバルブみたいなのつけて、フレームを手で持ったまま操作できるようにしてれば便利そうな気がする。離すと落ちるのでフェイルセーフ的には良くないけど、評価キットにはそこまで求めないだろうし。

自己保持できるメカニカルバルブみたいなものって無いんだろうか? 押し込まれたらエアが流れ出して、力を除いても流れ続けて、別の操作(モーメンタリNO等)でエアが遮断されたら閉じるような、サイリスタみたいなバルブ。いろいろ使えそうな気がする。

***

金属加工(研削)の治具を樹脂3Dプリンタで作る

十分な剛性だって? めちゃくちゃ歪んでるじゃないか! カーボン練り込んであるなら弾性範囲は広いのかもしれないが、それにしたってなぁ。

金属積層造形だとラピッドに作れないから樹脂で、ということなんだろうか。彼らお得意の高MRR加工を持ってすれば金属でも結構素早くジグを作れそうだけど、コスト的に見合わない、樹脂でも1回位は持つだろ、ということなんだろうか。

***

「君はSolidworksを使ったことはある?」

さすがやでぇ……

老害チックな話をすると、僕が小中学生の頃は、3DモデリングだとMaya or Metasequoiaみたいな極端な状況で(MayaやAutoCADは体験版が有って、さすが有料ソフトは快適だと感心した記憶)、少し変なプラットフォームのプログラミングがしたければVisual Studio Pro(定価800ドルくらいで、高校生は無料ライセンスがあるんだけど小中学生は不可)、電子工作はArduinoやRasPiなんかもちろん無くて、PICのアセンブリで四苦八苦、みたいな時代で、何をするにも苦労が耐えない時代だった(まぁ、もっと昔の人間にはさらに沢山の苦労話があるんだろうけど)。

さいわい、近所(といっても車で30分くらい)の模型ショップでタミヤの工作シリーズが売っていたので、災害救助用の変形するクローラーロボットみたいなやつとか、二足歩行ロボットとかは、発想次第で色々作って遊んでいたのだが。いらないHDD(貰い物のWin3.1に入ってたやつ)をバラして冷蔵庫に張り付いて走る車を作ったりもしたし。タミヤの工作シリーズは本当にめちゃくちゃたくさんお世話になった。多分小4前後の頃だったと思うけど、そんなガキでも二足歩行ロボットで起き上がりとか作れるんだからタミヤの工作シリーズは偉大。

今はFusion 360みたいに無料で使える性能の良いCADもあるし、Visual Studioも無料ライセンスで広い範囲をカバーできるようになっているし。他にも使いやすいソフトも増えてるだろうし。CADで作ったものを3Dプリンタで出力できるようなワークフローも出てきているし。興味のある小学生や中学生が、それなりのスペックのPCを使うことができれば、かなり色々なことができるような時代になってる。そういう経験をした人たちが社会に大量供給される時代が間近に迫ってるので、未来はきっと楽しいぞ!!(オチが見つけられなかった末路)

もう少し記憶を手繰ってみると、たしかその頃はテレビで毎週のようにROBO-ONEみたいな企画を放送していた気がする(少し前に書いたエビフライとかと同じ番組じゃなかったかな)。その番組では、機械いじりが好きな親が二足歩行ロボットを作って、その子供(小学生とか)が、ラジコンのプロポだったり背負って同じ動きをするコントローラーとかで遠隔操縦していて、電気や機械に全く興味のない家に生まれたことを恨んだりしたような気がする。自分が作った地面を這い回るだけのロボットと、テレビで見る(同年代が動かしている)相手を押し倒したりするロボットの、圧倒的な差はいかんともし難かった。当時は本屋でオーム出版の「ROBO‐ONEのための二足歩行ロボット製作ガイド」とか「タミヤ工作パーツで作るロボット工作ガイドブック」を買って、前者はうらやんで眺めるだけで、後者も6足ロボットとかは実際に作ったけど、モーターを4個使うような複雑なやつは、当時は必要な部品を買うことはできなかった気がする(変形ロボとか二足歩行ロボを作るのはもう少しあとになってから)。

当時の記録とかは一切無いので記憶に頼るしかないけど、ペットボトルロケット(1.5Lボトルを3本つなげたタンク)を150mくらい飛ばしてみたり、スタイロフォームを削ってスパン1.2mくらいのグライダーを作ってみたり、いろんなことをやってた気がする。というか明らかに今より活発に色々作ってる。そういえば、小学校の図書室にあった工作の本でロケッティという代物を知って、「外の世界はこんなに最先端な物が手軽に使えるのか!」とか思ってたっけ。Wikipedia曰く1975年頃に製造終了だそうだ。30年以上も前の本を読んで最先端と喜んでたのか。やばい!歳がバレる!!(今更

何かの本でレゴマインドストームとか見かけて、めちゃくちゃ欲しかったなぁ。

***

「航空機による巨大津波の広域観測網の構築」(2019)

https://www.oa.u-tokyo.ac.jp/program/images/mega-tsunami-09.pdf

対地高度計に近い仕組み、あるいは対地高度計そのものを津波観測に利用できないか、というアイディア。南海トラフの場合地震発生後10分以内に20機以上の航空機で観測できれば既存のシステムよりも高精度に解析できる見込み。

周辺を飛ぶ国内便に乗せれば南海トラフの備えにはいいかもしれないけど、コスパ悪そうな印象。国際的な観測網を構築する場合、太平洋上は航路が疎なので厳しそうだ。大西洋側は欧米間航路があるのである程度密だけど、それでも北極圏寄り(グリーンランド南端付近)が濃いし、そもそも民間機を使う場合、津波発生時に観測できる機体が飛んでいるかは確率に依存するから、昨今のように国際線の便数が減るような状況では難しそう(観測機器を載せた機体を優先して使ってもらうみたいな運用が必要になる)。1回目の地震の後に続く地震で津波が発生した場合に、周辺の空港が使えない(閉鎖されている)可能性がある状況で、続く津波を多数の旅客機で観測できるかという問題もあるし。

ある程度狭い範囲(e.g. 南海トラフ)をカバーすればいい場合は、民間機に対して1機数億の改修を数十機(50-100?)に行うより、高精度なレーダーを載せた無人機を飛ばしておく方が安く上がりそうな気がする。南海トラフ上を沿うように15kmくらいの高さで常時3機くらい飛ばしておいて、普段はレーダーで海上船舶の追尾を行い、E-PIRBを受信したり遭難情報が入ったらその周辺をスポットライトモードで捜索、海面変動が観測されたら自動で解析、みたいな運用。南海トラフ上空15kmくらいならかろうじて地上が可視なので高速通信可能なはずだから、オンボードでは電波の送受信だけやって、解析は地上側のコンピュータで処理、みたいなフローかな。ただ、巨大地震(&巨大津波)が来るとわかっている場所でデータ解析やる怖さはあるけど。結局オンボードで解析して静止衛星で中継みたいになるのかな? まぁ、いろいろやりようはあるはず。

もしかしたらP-1哨戒機であれば多少のソフトウェア改修くらいの作業で津波の初期観測もできるのかもしれないけど、P-1を常時太平洋側沿岸付近に飛ばすのは運用としては厳しそうだ。地上から上げるにしても、厚木は遠いし、鹿屋は震源地に近いし。

F-35のSARであれば計測できる可能性もあるし、アラート待機の機体をシームレスに上げることができれば10分以内の初期観測にも対応できそうだけど、今度はソフトウェア改修の難易度(日本の防災用に触れるのか)の問題が出てくる。Mk84爆弾の形(同じ形なら空力特性の試験とかをある程度省ける)で海面観測用の外付けレーダーを作ったほうが楽かも。アラート機ならステルス性は必要ないから付けっぱなしでいいだろうし。重さが嫌がられるかもしれないけど「高性能な自国製マルチモードレーダー積んでおけば色々便利ですよ!自国の機材でELINTやり放題です!!」とか言い張って。あー、でもそうすると防衛産業も絡んでくるのか。。。まぁどっちにしろエアボーンレーダーを作れるメーカーはそう多くないだろうし、せっかくなら防衛装備品として使えるようにして防衛省からも予算もらったほうが良いか。でもそうすると防災側の学者連中が嫌がりそうだなぁ。

さらに空想マシマシで妄想すると、ホンダジェットを無人化してレーダー積んで海保で運用、みたいなことやったら便利そうではある。高性能なレーダーを載せて飛べる大型のプラットフォームを新規開発せずに済ませて、かつ無人運用(有人に比べて運用コストを多少抑え)を狙うと、改造母機としてホンダジェットあたりは使いやすそうな気はする。機体単価20億としても、民間機改造案(1機数億を数十機分)よりはコスパ良いだろうし。

人間7人分のペイロード(生命維持/内装関係を含む)を丸ごと電子機器に割り当てられるので結構多機能なシステムを載せられるはず。サーバーラック1台分で500kgくらいなので、だいたいそれくらいの規模感の機材を積める。単純な計算能力だけならIntel XeonとかFPGAをいくつか積めば済むはずだから、それほどの質量は必要ないはず。残りをレーダー本体みたいな特殊機器に割り当てて、機器の環境維持(冷却・保温)は機体の既存のシステムを流用。ちょっと余裕に乏しいけど、成立はしそうな気がする。

上空に洋上監視の無人機を常時飛ばしておけば、いざ地震が発生したら最初の10分は付近で海面を観測して、その後は沿岸付近を飛ばして被災状況の情報収集、みたいな使い方ができるので、結構良さそうな気がする。光学機器と通信機器が乗ってれば平時の海難救助でも現場に直行して情報収集とかもできるし、もちろんレーダーで捜索することもできるし。

/* ホンダジェットは最大離陸5トン弱、RQ-4は同12トン強。RQ-4ってデケーんだな。 */

***

コズミックフロントの西之島特集、面白かった。いろいろなビークルを駆使して調査をするので、システム好きとして見る場所が多い。時間軸方向が長いせいか、宇宙ドメインの活躍が薄くなってるのが残念。SLATSが飛んでたら高精度な写真撮りまくってただろうになー(Tellusに入ってる分だと250kmから撮った1枚があるだけ)。

宇宙ネタ好きの人間としては、天体表面での太陽電池は信用してはいけないという鉄の掟があるので、1年間動き続けるシステムってのは、本当に動くのかは心配になるところ。給餌システムとか載せて鳥に掃除させるべきでは? でも給餌システムを動かす電力を賄うためにはもっと大きな面積が必要になって、今度は鳥の掃除能力が追いつかなくなって、どんどん肥大化していくんだろうなー。まぁ、実際のところは地球なら雨も降るし、適当に掃除されるんだろうけど。/* 念のために書いておきますがこれは火星人ジョークです */

3次元的に飛び回るビークルの飛行制御システムとか作りたいなーと言ってたら、いつの間にか法規制厳しくなってきちゃった。やりたいことがあるときはできるうちにやっておけ。

バッティングセンターみたいにネットで囲われた空間でドローンを飛ばせるような入場券とか発行してると良さそう。地対空ミサイルで撃墜されても自己責任で。しかしまぁ、ドローンが飛び回れるような広さだと天面が空いてたり、保安距離の関係とかで、空間を共有するのは難しいんだろうな。時分割で使える施設とかはあるみたいだが。

/* ミサイルの語源はプロジェクタイルみたいな意味。誘導弾を意味するようになったのは最近 */

***

ペンギン縄跳び、あれって二重跳びとか三重飛びもちゃんと2回、3回とカウントしてくれるのかな? カウントしてくれるなら、SM-3 DACSみたいなヤツを作れば最強な気がする。火気厳禁とか言われると困るけど。まぁ、それならそれでLN2/DHMO系とか使えば済む話だ。比推力が低いのでホバーするには厳しいけど、30秒でも浮いてれば100回弱は飛べるはず。過去にはCO2ボンベからノズルで吹いたチームもあるんだから、液化ガス使用禁止とは言えんだろう。

ボウリングに関しても、もっとバカ(褒め言葉)みたいな発想してくるチームがあっても良さそうな気がする。ネタ出し段階では割って散弾みたいにするとか考えていたチームもあったわけで。熱した型に押し込んで円筒形に成形してバネで打ち出す、みたいなことやっても良かった気がする。なぜか全チームが円盤形状を維持してしまった。まぁ、短時間で再現性良く形を変えるのは大変、ということもあるんだろうけど。

これらに限らず、アホみたいなネタはいくつか考えてるんだけど、いかんせん非実用的(アホ)すぎてどうやって実現すればいいのか皆目見当がつかない。はぁ、遊ぶカネが欲しい(クズ

***

『魔法科高校の劣等生』の第一高校の制服の一科生のエンブレムとBlueforsのロゴが似すぎ問題。第一高校は8枚、Blueforsは6枚、という違いはあるけど。

Bluefors(ブルーフォース)はヘリウム希釈冷凍機を作っている会社。10ミリケルビン前後まで冷却できる。で、魔法科高校の主要登場人物の司波深雪は運動系操作による冷却が得意。分子運動を減速させて冷やすんだから相当低い温度まで行けるはず。

Blueforsの設立は2008年だそうだ。魔法科は2008年に連載開始、書籍化は2011年。Blueforsの六角形のロゴはいつから使われてるんだろう? KIDE(フィンランド語で結晶の意味、雪の結晶を意識したような六角形の形状)はつい最近発表された製品シリーズらしいが、寄木細工みたいなロゴはそれ以前から使っていたみたい。

ちなみにBlueforsはフィンランドの会社。

***

某アニメのCMを見て、「こんな時代設定でマスキングテープがあるわけ無いだろう」と思い、とりあえず3M社の付箋紙以降の時代だろう、と当たりをつけて調べてみたんだけど、どうやらマスキングテープは接着剤のセレンディピティ(1969年)よりも前の、1925年頃に開発されたものらしい。当時はフォードモデルTの発売で車が普及し始め、狂騒の20年代で車のツートンカラーが流行って、そのときにペイントの塗り分けに使うテープが下地の塗装を剥がすことが多いから、マスキングテープを作ったんだそうだ。で、当初は思ったとおりに使うことができず(簡単に剥がれた)、ユーザーの罵声からスコッチテープというブランドが命名された、と。

ちなみにセレンディピティの例に出されることの多い付箋紙と電子レンジは、それぞれスペンサー・シルバー(Spencer Silver)とパーシー・スペンサー(Percy Spencer)によるもの。どちらもSpencerさん(ファーストネームとラストネームで違うけど)。

***

パソコン用のAIO(All In One)クーラーを2個使って、ウォーターブロックでペルチェ素子を挟めば、簡単に隔壁間での熱移動ができそうだな、という空想。恒温槽とか作るのに便利かもしれん。普通のヒートシンクでいいだろ、という気もするけど。AIOならホース分で配置の自由度が高いのが利点。断熱層が厚くても熱輸送しやすい。

AIOの作動流体って低温側はどれくらいまで対応してるんだろう? 普通の動作環境だと発熱側が50℃前後、放熱側が30℃前後、くらいの想定だろうか。とはいえ中身はほとんどDHMOだろうし、5℃くらいまでは問題ないと思うけど。ペルチェで強制熱移動とかやろうとすると低温側はもう一声欲しいかな。赤ワインでも入れるか? だったら普通の水冷システムを流用したほうが。。。DHMOだと高温側の余裕が少ない気もするけど、密閉されてればあんまり関係ないか。

赤ワインやジンみたいなアルコール水溶液は貯蔵性も良いしちょっとした作動流体としては便利かもしれんね。特に低温側で。高温側は劣化が早いのでDHMOに対して利点はなさそう。使い捨てならコスパ無視すればかろうじて、くらいか。

倉庫の奥からホコリを被って発見された真空管コンピューター。遅延線タンクを開いてみると中から芳醇な香りが。調べてみると熟成された蒸留酒が発見され…… 運用中にはコンピュータがバグった!ってことで調べてみたら、遅延線の媒質が減っていることが発見されたり。て、天使が飲んだんだよ……ッ!! 残業させられたエンジニアが飲んだわけではない。いや、飲んでるからデスマった可能性も。。。

金属タンクで長期間保存したところで、色とか香りはつかないからなぁ。大戦末期だと金属の使用を減らすために木製のタンクを……みたいな脚色はできそうだけど、ジンが提案されたのは終戦後だ。まぁ、ワインもガラス瓶で保存したりしてるし、目的によっては必ずしも木である必要はないんだろうけど。

ところで、『星を継ぐもの』に出てくる「アルコール中の血液濃度が極端に低下しているんだ」という表現、どういう言い回しなんだろう? ググってもよくわからない。原文だと"Too little blood in his alcohol stream."らしい。

似たような表現で、Thriling Jokesという本の121ページ目に"Too little blood in your alcohol stream."という文が出てくるけど、この本は星を継ぐものよりも後に出版された本らしい。

あるいは最近の曲で『Too Much Blood in My Alcohol Stream』というタイトルがあるらしい。直訳すると「アルコールの流れに血が多すぎる」で、曲解すると「シラフじゃやってられねぇよ」みたいな意味だろうか。

そういえば日本でも「体はストゼロで出来ている。血潮はアルコールで、心はレモン」なんてコピペが出てくるラノベもあったっけ。

血の主成分はアルコール=酒飲みを表すよくある表現、みたいな感じなんだろうか?

***

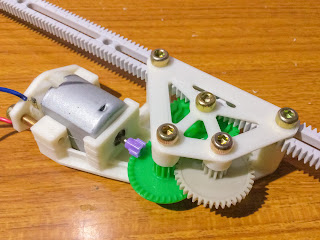

思いつきでギアを探してたらタミヤが売ってるのを見つけたのでポチってみた(最近あんまりタミヤ製品使ってなかったのでカタログも見てなかった)。

単純なギアの組み合わせ。約203.7:1の組み合わせ。市販品だと3速クランクギヤーボックス(70093)の低速と同じ。まぁ、同じ歯数のギアを使ってるんだから当然だ。ギアだけ買えば定価で440円くらい安くなるので、クランクアームとか不要なら自分で作っても良いかもしれんが、FA-130買ったり、寸法を試行錯誤してると、市販品買うほうが楽だよね、という話になる。もっと大きい減速比が欲しいとか、減速比は低くていいから小型なケースで作りたいみたいな場合はギアだけ買ってもいいかもしれないけど。

ついでにラックギアも買ってみた。

ギアセットの部品と組み合わせ。ラックセットにはクラッチ付きのギアが入っているけど、造形部品の剛性不足か、ラックギアの剛性不足か、クラッチが飛ぶ前にラックが跳ねる。

なんの気なしにこういう形にしてみたけど、どこかで見たことあるような配置だと思ったら、マルイのギアボックスか。

Fusion 360ではモーションリンクとかを使えば、ギア同士が正しいギア比で動いてくれる。まぁ、円盤で近似してるので目で見ても特に動きは見えないけど。。。歯車作るのメンドクセ。モーションリンクでギアを連携させる場合、360deg/12と360deg/38みたいに、歯数を直接指定してやれば計算を間違えずに済むので楽(逆回転の場合は負数を指定)。ラックギアも同様に指定可能("0.5mm * PI"みたいに指定すればいい)。ただ、タミヤのラックが本当にm0.5なのかはちょっと怪しい気がする。実測で0.5079くらい、ピッチ1.596mmくらいな気がする。誤差の範囲といえば誤差の範囲だけど、なんとも中途半端な。

ついでなので、他の機構も試したり。

というか、マイクロサーボの代わりにFA-130とか使えないかと思ってギアを探し始めたのが発端だが(角度指定は必要なく、単なるトルク源が欲しかったので)。あんまり機構的なモノを作ってこなかったのでいまいち良い構造が思いつかない。しばらく掛かりそう。その前に飽きそう。

なんでサーボのフランジってこんなキワッキワにネジ穴開いてるんだろうな。もう少し余裕持って配置してくれよ。。。

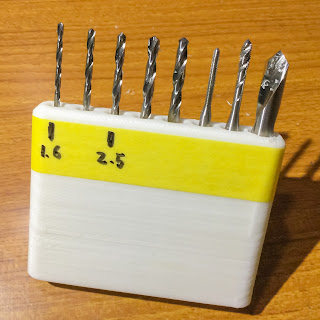

ここ数日、M3とかM2のタップを使うことが多いので、いちいちケースから出すのも面倒になってきて、卓上のホルダを作ってみた。

左から、1.6mm(M2下穴)、2.0mm、2.5mm(M3下穴)、3.0mm、3.2mm、M2タップ、M3タップ、φ6スポッティングドリル、の8本。下穴を開けようとして2.0mmとか3.0mmを使うと大惨事なので、下穴用のドリルだけ印をつけて目立つようにしている。スポッティングドリルはバリ取り用(シャンクを指で摘んでクルッと1周回す程度)。

各ツールは長さが違うので、カタログスペックを信用して高さを揃えてみたけど、結構ガタガタ。例えばM3タップはカタログ値では全長46mmだけど、実測で48.8mmくらいある。突き出しセンタの分は「突起部含まず」扱いらしい。ドリルの方も、今回買ったドリルに関しては先端部(118度の円錐部)は全長には含まれていないようだ。そのせいで太いドリルのほうが高くなっている。単に公差なだけかもしれないけど。

試しにM3のスパイラルタップも買ってみたけど、表面付近はいいけど、少し奥まった場所ではカールする前に砕けるらしく、あんまり効果はなかった。PLAは金属みたいな靭性がないからだろうな。樹脂に使うなら普通にハンドタップを使うがよろしかろう。簡単に折れるような用途でもないのでスパイラルタップでも特にデメリットはないけど。

0 件のコメント:

コメントを投稿