どうでもいい発見。「小ネタ」を入力する際に右手が1個ずれると「地べた」になる。

このキーボード、かなり長く使っていて、JとFの突起がほとんど削れてて、普通に使ってるとホームポジションの目安が無い(しっかり手探りすると分かる程度)。入力して、なんか違う文字が入力されて、初めて気がつく。

普段気にせずに入力してるけど、Bって右手で入力してんのか? いや、左手だよなぁ…… 左右どっちでも押せるやつは前後の入力に応じて入れ替えてるのかな。だからタイプミス多いんか?

べつに仕事で使ってるわけじゃなし、そんなに大量の文字を入力してるわけじゃないと思うんだけど、素手で触ってるだけでこんなに樹脂削れるんか? もともとキートップは梨地のハズなんだけど、CapsLockみたいな使わないキー以外はほとんどツルツルになってる。型番とかの隣に2009って書いてあるので、その頃に発売されたやつか。買ったのが発売時期からズレてるとしても、もう10年近くも使ってるのか。パンタグラフ式のやつだけど、年に何回か大きなゴミ(大抵はAWG28剥いたときのゴミ)が入ってキー押せなくなったとき以外は掃除とかしてないのに、長持ちなもんだ。***

スーパーカミオカンデの実験装置の動画、試験用信号を入れるための、トリガ信号から100usの間にランダムに1発トリガを出すやつ、ものすごい複雑なことやってるんだな。単にランダムディレイでいいならマイコン1個(+IO)で作れそうだけど、なんであんなにでっかい装置使ってるんだろう?

素粒子物理学って結構不思議なことやってる印象。地上の検出器(非宇宙)でSpaceWire使ったりとか。そういえばこれも神岡か。あの地域が特殊なのかな? 東大関係だし予算制限緩いんだろうな(小並感

SKの実験室、エド・シーランのCDおいてあるのさすがやなぁ……と思ったら見間違いだった(検出器の表示画面を印刷した紙がCDジャケに似てる)。

***

最近はなかなか天気が良くならないので、画像解析ソフトウェアの改修……は放り投げて、他のことやってる。

モルワイデ図法とか。

それなりに計算できてるはず。アンチエイリアス処理やらずにピクセル拾ってきてるので経緯線がアレだけど。まぁ、世界地図はあくまでも座標変換の動作確認用ですので。こういう図を書くときは正変換でなく逆変換なので、逆変換が用意されてる図法じゃないと使いづらい。幸いなことに、英語版Wikipediaには逆変換も書いてある。正変換はニュートン法で回さなきゃいけないので、逆変換のほうが軽量。

図形とか表示できるようになれば、画角の天球での視野の表示とかに使えるようになる。まぁ、実際の運用中はそんなこと気にせずにやってるし、そもそも気にしてる暇もないので、暇つぶしのネタでしかない。

地図に対する図形の書き込み、日付変更線が鬼門。特に塗りつぶし処理だと余計に。正距円筒図法だと塗りつぶしのポリゴンは何点か補完するだけで足りるけど、モルワイデはヤバそう。

***

久しぶりに晴れたので、低仰角狙いで撮影。

ADEOS-II狙いだったんだけど、準備にわちゃわちゃ手間取ってる間に通過してしまった。運用性の改善が課題だなー。

ということで、「予想以上に高性能過ぎて、潜水艦を追尾できてしまったので破壊された」という陰謀論があるらしいSeasatを撮影。AoSからLoSまで撮影できた。とはいえ、PC操作しながらなので瞳孔が閉じてたのか、肉眼だと全く見えなかったのだが。それでもしっかり捕捉できるんだから画像処理便利。

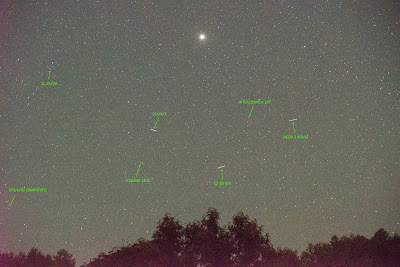

画角内がにぎやかなコマ。

SNAPSHOT, SL-19 R/B, COSMOS 2406, SEASAT, CZ-2D R/B, INTERCOSMOS 24, DELTA 2 R/B。

ソフトの表示画面。

全体的にズレは多め。ある程度きれいに重なってるやつもあるけど。同じような仰角でもズレの量が違うので、大気の屈折とかは関係なさそう。軌道が逆行してるとだめ? J2項の計算ミスると逆行軌道の精度に影響しそうか。あとで確認してみよう。

とりあえず、仰角に関わらず、ある程度小さい誤差に収まるのはわかったので、焦点距離250mmくらいなら固定視野で待ち受け観測できそう。一瞬で通過してしまうけど。いちおうFHDで動画も撮れるカメラなので、次晴れたらそっちも試してみたいな。月明かりが厳しい時期だけど。

ところで、件の陰謀論、ニューヨークタイムスがソースなんだけど、でっかいバナーが出てきて記事を表示できない。マスメディアってどこの国でも似たようなもんだなぁ、と思いつつ、それでも記事が残ってて、月額払えば読めるだけ、某国のマスコミよりははるかに情報保存進んでるんだよなぁ。

そもそも、万が一衛星から潜水艦を追尾できたとしたら、破壊するわけないよなぁ。「故障したことにしてJPLの運用を終了させて、その上でDoDなりCIAなりNSAなりが管制権を得て運用が続けられた」みたいな話ならもう少し信憑性ありそうなもんだけど。

ま、Seasatの「予想以上に高性能過ぎる」センサがその後のSAR衛星の大躍進につながるわけだから、国家安全保障に対する影響はかなり大きかったんだろうけど。もともと軍事用に開発された合成開口が民間に開放されて、衛星になって、それが高性能だったからその後の偵察衛星で一気に使われて。不思議なもんよなぁ。

0 件のコメント:

コメントを投稿