室温、15時頃で35℃くらいある。つらたん。涼しいじゃないかって? 北海道民は暑さに慣れてねーんだよ!!

気まぐれに沖縄の天気予報を調べてみたら最高気温が20℃台だって。北海道より涼しいじゃん。まぁ、あのエリアは台風がヤバそうだけど。北海道民は台風にも慣れてないからねぇ。

***

某研究機関の「5軸マシニングセンタ買ったよ!」な動画、批判的なコメント多くて面白い(面白くない

「汎用フライス使うべき」とか「外注すべき」とか「今更5軸」とか(今更ってなんだ。いつの間に宇宙は4次元空間になったんだ?)。

研究機関で5軸MCを自前で持ってれば便利だと思うんだけどねぇ。3軸とか4軸に最適化した大量生産の部品と違って、実験用の一品物だと色々な向きに部品がついたりする可能性があるので、3軸MCだと段取り替えが多発しそう。汎用フライスしかなければそもそも作ろうとも思わないだろうし。

こういう批判の声は、個人でマシニングセンタ買う人も多いアメリカとは対照的な気がする。これが「職人」とか「匠」とか「ものづくり」とか言い張ってた末路かぁ、って感じ。さすが米食国家やでぇ。

とはいえ、もともとアメリカの数値制御工作機械って航空宇宙産業で使われていた影響で高価格帯のものが多くて、その影響でCNCが一般産業に普及しなくて、日本はFANUCが安価なCNCコントローラを作ったことで一気に普及した、みたいな話だった気がするので、本来はある程度低価格なCNC工作機械って日本が牽引してた分野のはずなんだけど。今だとある程度の規模の低価格帯のCNC工作機械はHaasとTormachが強そうだなー。

このクラスに競合できる日本の製品ってあるんだろうか? オリジナルマインドの金属削れるやつがむき出しで80万だそうだから、値段的にはTormach PCNC440のスターターとか770Mのスタンダードあたりが近いか。加工エリアは440と同等(Zは倍くらいある)、770は全体的に一回り広め。それにPathPilotが付属してる分、周辺機器が少なくて済むし、対話型でGコードも作れるし。フラッドクーラントとか使えたり、オプションでATC追加できたり、Tormachのほうがコスパ良さそう。

HaasのTM-1だとATC付きで6万USD前後くらい(オプション盛って5軸テーブルとか追加すると11万USDくらい)。600万くらいで買えるマシニングセンタって日本メーカーで作ってるところあるんだろうか? 日本のMCって値段出てこねーからなぁ。中古市場で値段出てるところをちらっと見た程度では、3軸で750万あたりがボリュームゾーン? 新品で買ったら数千万コースなんだろうな。そりゃ個人で買えるような代物じゃないですわ。

ま、日本製MCは価格より性能を優先してるんだろうけど。それで中小工場で導入に二の足踏んでいる間に海外でどんどんMC普及しちゃうとマズイんではないかと。

日本の場合は銃社会じゃないってのも大きそう。マシニングセンタ買って銃密造しようとした奴らとかいた[要出典]せいであんまり広げたくない勢力があるんだろうな。アメリカ? あいつらは武器の製造が憲法で保証[要出典]されてるので…… あとは某社のCoCoM事件とかもあって、このあたりのネガティブな印象とかもありそう[要出典]。

銃の密造、ぐぐってもあんまり出てこねーんだよな。フィクション臭いやつがちょろっと出てきたりとかはするけど。

まぁ、現代的な威力の銃が設計されたのって1700年代だし、マシニングセンタとかなくても銃なんて作れるんだけどな(連射できるとは言ってない)(大量生産できるとは言ってない)。もっとも、銃を作る機械を作ろうとするとマシニングセンタがあると嬉しいよね、って話ではある。今どきだとYouTubeで探せばライフリング加工する機械の仕組みとかもアニメーションで解説されてるので、そういう機械を作ろうと思ったら昔ほど手探りでなく、最初からちゃんとしたモノを作れそう。

むしろ銃を(テロリズム用途で)効果的に使うためには大量の銃弾が必要で、いちいち鉄板打ち抜いて全部自前で、とかはやってられないだろうから、弾丸の安定供給がネックになる。アメリカみたいに近所のスーパーで買えるってわけじゃないし。もちろん、弾丸の生産ラインの動画とかもYouTubeで探せばいろいろ出てくるわけだが。さすがにこの規模の生産ラインを作ろうとすると大変だろうけど、1人30発弾倉5本持って10人分、くらいだとそれほど量産しなくてもいいのか。じゃぁそれほど耐久性&量産性高いライン作らなくてもいいのか。

テロリズム用途でなく、「気に入らないやつに1発撃ち込む」くらいの使い方だと、それこそFP-45みたいなモノで済むし、弾丸だって大量に必要なわけじゃないから、その気になればやりようはありそう。

一時期3Dプリンタも銃の密造云々で、スライサーソフトで対策しろみたいな話もあったけど、最近は聞かないよなー。あれ.22LRとか撃つんだっけ? .22LRは競技用で使われてるから日本でも流通量多そう。だからといって気軽に買えるような代物でもないだろうけど。

***

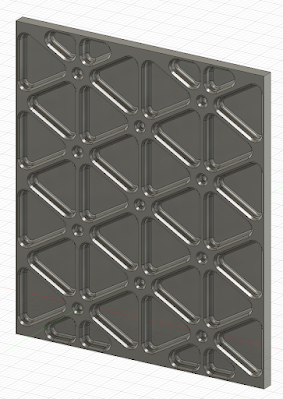

さて、妄想はそれくらいにして、本題のFusion 360でアイソグリッド。

円筒とか円錐台みたいな変なヤツは作ってたのに、そーいえば平面では作ってねーな、と思って。

平面だからそれほど計算負荷高くないだろ、と思ってフィレットとか面取りも。底面はラジアスエンドミルで、上面は面取りカッターで、みたいな想定。

Fusion 360の拘束、結構クセが強くて、局所最適みたいな変な固定が発生することがままある。あるいはパラメータを変えると拘束が外れたりすることも。例えて言うなら、船の天測航法の例でよくある「2つの円の交点が現在位置で、片方は陸地だから除外できる」みたいな判断がされない。明らかにおかしな形状に拘束されることがあり、それを修正できない。意外と使いづらい。

一応、上の画像のヤツも一通りパラメータを組み込んであるので、上下左右のグリッドの個数だったり、グリッドの大きさだったり、各部フィレットやらの大きさだったりは、パラメータ画面から設定できる。処理が遅いので反映に待ち時間があるのとたまに変な結果になるので注意深く設定する必要があるけど。

例えば、あるパラメータが1mmだったとして、それを1.5mmに書き換えると、計算エラーになる。ただ、1mm→1.1mm→1.2mm→1.3mm→1.4mm→1.5mmみたいに少しずつ書き換えていくと、正しく計算が行われる。機嫌を伺いながらうまくノセてその気にさせる必要がある。

拘束以外にも、パラメータを変えるとプロジェクションが外れたりするけど、それに関してはなんか法則性があるような気もする。特定の機能を使うとコケるとか。そのあたりが見えてくるともう少しマトモに使いこなせるようになりそう。

前回触れた、パターンで特定の場所だけ除外するのは、スケッチ/ソリッド共に、「抑制」のチェックを入れれば使えた。抑制のチェックボックスがクリックしづらいのどうにかしてほしいなぁ。

Fusion、真面目に使おうとするとPCスペック要求厳しくてつらい。Fusion使い方動画とかYouTubeに投げて広告収入でゲーミングPC買えるくらい稼げねーかな。1k再生/年/本 程度の再生数じゃぁ。。。

***

ここ数日、いくつかの方法でアイソグリッドを作り続けて、なんとなくいい感じのやり方がわかった気がする。

共通のパラメータで、平面も円筒も作れる(おそらく円錐はパラメータで作るのは不可能)。

基本となるスケッチが1枚、円筒はさらに1枚ずつ(円筒のスケッチはなくても作れるけど、スケッチを使うほうが少し楽)。

平面と円筒のアイソグリッド3種類を作るのに必要なスケッチは1-3枚。テーパーねじを作るのに5枚必要だったことを考えると、かなり簡単。もっとも、計算負荷はかなり高い。マトモに使い物にはならないから、やっぱりこういう形状を色々作って解析しながら最適化するならnTopみたいなトポロジ生成/解析ソフトを買わなきゃいけないんだろうな。

それらしい形だけでいいなら適当なスクリプト言語でSTL吐くようなヤツ作ればいいのかもしれないけど、それにしたって大変そうだ。JavaScript実装でパラメータ指定したらSTL落とせるようなWebサイトとかあったら便利かな? もう誰か作ってそうな気もするけど。わざわざCADで処理しないのであれば、似たような形の連続だから、1コマ作って座標変換して並べるだけで済むはずで、処理負荷はさほど高くないはず。円錐とか相手だと大変になりそうだけど。

洋樽みたいな膨らみのある形状(具体的には、低バイパス比ターボファンエンジンのケースとか、ロケットのノズルとか)では、さらに複雑な形状になる。概念的には測地線みたいなモノだろうけど、よくわかんね。/* そういう意味では、前に作った円錐台のアイソグリッドパターンは非連続だったので、正しくはアイソグリッドではない */

そういえば、F-35搭載F135エンジンのケースはアイソグリッドパターンだけど、X-2搭載XF5エンジンのケースはオルソグリッドだな。ジェットエンジンも前後方向と周方向に求められる強度は違うはずだから、等方性である必要性は低いはず。やっぱり解析技術の進化でより効率的な形状になっていくのはロケットも戦闘機も同じなのか。もっとも、XF9ではアイソに戻っているようだけど。飛ばす気が有るか無いかで軽量化の要求が違うからかな? あるいはオルソは解析の手間の割にあんまり軽くならねぇ、ってことでアイソでもいいよねという話になったのか。あるいはXF5で解析しくじって実際に飛ばしてみたら予想以上にヤワくて実績のある形に戻した、という可能性も……

アイソグリッドの、スキンをくり抜いた形状もあるらしい。

TITAN of CNCのAEROSPACE ACADEMYのサムネとか(それ以外で見たことないけど)。

ロケットの燃料タンクやターボファンエンジンのケースだと密閉しなきゃいけないけど、構造としての強度さえあれば密閉性は不要な場合は、くり抜いても良さそう。あいにくFusionの無料ライセンスだと静的解析ができなくなったのでどのくらいの変化があるのかわからないけど。

とはいえ、そもそもスキンはかなり薄いから、それほど大きく効くということも少ない気がする。塵も積もれば、ということかな。あと、アイソグリッドの平面パネルって、例えばULAの動画だと(こっちはオルソだけど)ワークの固定は真空チャックでやっているらしいので、気密性のない形状は加工が難しい気がする。テーブルに工具突っ込む怖さもあるし。もっとも、構造材ならファスナーも各所に配置してあるだろうから、治具さえ作ってやれば問題ないのかもしれないけど。

アイソグリッドで画像検索すると完全にスキンを廃したやつも出てくるけど、横方向の荷重に極めて弱い気がする。どれくらい強度があるんだろうか?

グリッドが正三角形ではなく直角三角形を使う例もあるらしい。これに関してはアイソではないけど、強度の要求次第で(異方性でもいいなら)問題はないはず。オルソでいいならワッフルパターンのほうが作りやすいと思うけど。

他にも、アイソグリッドの三角形の中にさらに小さい三角形が入ってる構造もあるらしい。

ユーロファイター・タイフーンに使われているEJ200のインテーク付近がこういう形状。高い方のグリッドでしっかり強度を出して、その隙間を小さい方で押さえつける、みたいな考え方をすれば、たしかに強度は高そうだ。静的解析できないので(以下略

それにしても、Fusion 360、落ち過ぎじゃないだろうか。

散々数作って、Fusionのクラッシュでまた作って、かなり慣れてきた。シンプルなやつ(端面処理をしない円筒)なら1個10分とかからず作れるようになってきた。こんぴゅーたーしえんでざいん、スゴイ。パラメータ調整(&処理待ち時間)も含めると結構掛かるけど、それは主にPCの処理能力の問題。

***

試しに簡単な平面のグリッドでペンスタンドを作成。

手前右が今回作ったやつ。左の円筒は前に作ったやつ(去年9月だそうだ。そんなに経つのか)。

思った以上に造形品質悪いなぁ。速度早めで印刷した影響かもしれないけど。フィラメント9m、造形10h、といった感じ。フィラメント使用量は問題ない範囲だけど、いかんせん造形時間の長さがなんとも。。。平面ベースのアイソグリッドは、最初の1枚を作るのはさほど大変ではないけど、その面を組み合わせて立体にするのが、結構面倒。最初から円筒形状なら、あとは上下の端面を整えて底面を塞げば済む。円筒は円筒で、端面処理がかなり面倒なんだけど。

結局、ただのペンスタンドがほしいならシンプルなやつ(後ろのやつみたいなの)が最適なんだよなぁ。造形時間とか、フィラメント消費量とか、あらゆる面で。そりゃ、5軸加工機自由に使えてアルミなりチタンなりインコネルなり好きに削って良いなら、それでアイソグリッドの円筒作ってペンスタンドにしてもいいけど。

レジンタイプのプリンタならもっと綺麗に出せるんだろうけど、買っても置く場所ないし、使用頻度も低そうだからなぁ。悩ましいところ。

どこか、高精度な3Dプリンタとか使えるような作業スペースないかな? いや、なんだかんだ諸費用払ったらDMMで作ったほうが安いくらいかかるんだろうけど。というか、公共交通機関使うと下手したら交通費だけでDMMの造形費超えるのが北海道スタイル。なるほどね? そう考えるとオンラインの造形サービスも安いなって……思えないなぁ。。。

某YouTuberが作ってる会議室の机、アイソグリッドのペンスタンドも作って置いてくれねーかな? あとはマグカップとか。マグカップにアイソグリッド組み合わせると放熱性が高すぎるはず。FSWで断熱層作るとかすれば多少はマシになるかな? あのひとたち、FSWできる機械って持ってるんだろうか? Mazakとか東芝とか使ってるの見たことない気がする。新工場に写ってからはDMGも使ってない気がするし。日本製MC離れ著しい…… ロボドリルは置いてあるようだけど。製造業に新規参入する人向けな感じだし、そういう人に教えようとすると値段の高い日本製MCは使いづらいんだろうな。

/* 数年前のKEKのPDFで、FSWの特許の話が出てくるけど、FSWの初期の特許ってもう切れてるはずなんだよな。なのにライセンスの話をしてるってことは、まだ周辺特許に効力があるんだろうか? */

せっかくなので、少し余ったフィラメントで、別のアイソグリッド風な形状も造形。

右の小さいやつと、中央の肉抜きしてあるやつ。

今回は造形速度下げてステップを0.2mmにしてみた(四角いやつは0.1mmだった)。速度を落としたのが効いたのか、小さい方はかなりきれいに出てる。肉抜きのやつは、糸引きがかなり多い。小さい方はほとんど一筆書きで行けるので、糸引きの影響が少ないんだと思う。四角い方もインフィルがあちこちに入ってるので、糸引きの影響は大きそう。

乾燥剤入れてたとはいえ、開封してからかなり経ってるフィラメントなので、吸湿してたのかも。一応乾燥機に入れて数時間ほど温めてたんだけど。まぁ、芯まで吸湿してたら数時間程度じゃ飛ばないか。。。

一応、未開封のフィラメントも1リールあるので、それで造形してみて綺麗に出ればフィラメントの鮮度の問題と確定できるけど、何か作りたいものがあるわけでもないので、開封したフィラメントは未使用で放置される運命。

ペンスタンドが1個10m程度として、200m使い切るには20個のペンスタンドを造形しなければいけない。さすがにそんな数はいらない。

0 件のコメント:

コメントを投稿